Con la iglesia hemos topado

Hay dos anécdotas que soy incapaz de situar en el tiempo, aunque sé que ocurrieron a una edad temprana, y que guardan cierta relación con la Iglesia.

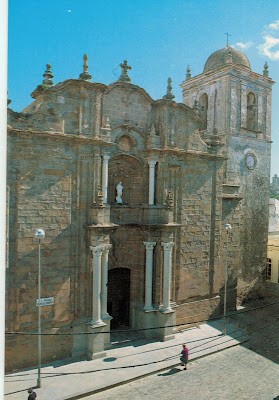

La primera es relativa a las novenas que se hacen a la virgen de la Luz durante los días de la feria, recuerdo que eran por la tarde, a eso de las siete o las ocho y recuerdo que me llevaban a una Iglesia de San Mateo abarrotada de gente, donde muchos se tenían que quedar de pie ya que los bancos y los reclinatorios no daban para todos.

Yo recuerdo estar sentado más o menos a la mitad de la nave y tener una vista que abarcaba todo el altar mayor, recuerdo el púlpito, al que se subían los que eran presentados, a veces, como eminentes oradores en la fe y que nos amenizaban con lo que, a mí, a mis siete u ocho años (digo yo), me parecían unos rollazos interminables.

También en el altar mayor ocurrían cosas, había más curas de lo normal y también más monaguillos y todos vestían con sus mejores galas, casullas de colores brillantes y hábitos blancos y rojos impecables para los monaguillos.

Durante el transcurso de la ceremonia el humo y el olor del incienso se iban adueñando del lugar provocando, en mí seguro en más de uno supongo, una soñolienta sensación de temor irreal, como si en cualquier momento pudiera ocurrir algo sobrenatural, algo que nos pillaría a todos los presentes por sorpresa y que tendría espantosas consecuencias para mí.

El momento culminante de toda la ceremonia era la consagración. Según me habían contado, en ese momento, cuando el sacerdote alza la hostia, Dios baja y sienta sus reales sobre la misma para hacerse uno con ella y así ser distribuido a todos los que van a tomar la comunión.

Yo en ese momento siempre había sido muy respetuoso y había inclinado la cabeza tal y como me habían dicho que debía hacerse, pero en especial, en esas novenas con la Iglesia llena de humo, con los rezos y los cánticos yo no solo bajaba la cabeza, también cerraba los ojos y apretaba los párpados con toda la fuerza que era capaz.

Pensaba que si miraba vería al propio Dios bajando envuelto en humo para fundirse de alguna manera con la hostia que alzaba el cura y con las que, más pequeñas, estaban dentro de los cálices depositados en el altar.

No sabía por qué, pero tenía un miedo atroz a levantar la vista, ver a Dios y ser castigado por semejante sacrilegio, tampoco tengo muy claro cómo, pero con un castigo horrible motivado por mi atrevimiento.

La segunda anécdota tiene que ver con las monjas.

Era habitual, al menos dos o tres veces al año, que las monjas nos llevaran de excursión al Olivar, salíamos del colegio y de dos en dos y de la mano paseábamos nuestros babis por toda la Calzada, pasábamos por delante de la Cruz de los Caídos, y llegando hasta el retiro enfilábamos la actual Calzadilla de Téllez, que por aquel entonces no era más que un camino de tierra. De hecho, no había ni una sola edificación la zona, ni los juzgados ni los pisos que se sitúan detrás de este, nada de nada, solo campo.

Lo cierto es que, a mí por lo menos, me encantaba hacer esas excursiones que tenían un cierto aire de aventura ya que dejábamos el pueblo atrás y nos adentrábamos durante un buen trozo en el solitario camino, no se cuánto andábamos, pero no debía ser más de quinientos o seiscientos metros, pero no dejaba de ser una aventura en toda regla.

Cuando llegábamos a nuestro destino recuerdo que había una explanada que estaba bordeada por el arroyo, no se ahora, pero por aquel entonces normalmente tenía agua, un agua clara y transparente que se deslizaba entre grandes piedras y a la que acompañaba un buen número de insectos diferentes que zumbaban sobre el cauce.

Lo cierto es que en una de aquellas excursiones cuatro o cinco, no recuerdo cuantos, debimos decidir que ya éramos lo suficientemente mayores como para acercarnos más de lo debido al agua y, supongo que en un descuido de las monjas que eran muy miradas con los peligros que podíamos correr, nos atrevimos a cruzar el arroyo pasando sobre las piedras.

Lo cierto es que pisé mal una de aquellas piedras y me resbalé, yendo a caer en una pequeña poza en la que me sumergí hasta la cintura quedando empapado y mojándome más aún al intentar salir.

Lo cierto es que no recuerdo que más pasó, pero supongo que se armó un buen revuelo y las buenas de las monjas me llevarían a casa o mandaron recado a mis padres para que me pasaran a recoger.

Hasta aquí mis recuerdos de baños no deseados y de miedos a lo desconocido.

Recuerdo que cuando era pequeño, antes de entrar en el Instituto, o sea que no tenía yo más de diez años, la costumbre establecida era besar el anillo a cualquier cura que nos encontráramos por la calle.

También recuerdo que por aquel entonces el párroco de San Mateo era el padre Mainé, al que recuerdo como un señor mayor, y creo que en San Francisco había un sacerdote que se llamaba Font, aunque de su adscripción a San Francisco no estoy muy seguro, también recuerdo a otro cura, más joven que el padre Mainé, del que no recuerdo el nombre y que llevaba unas gafas redondas.

Lo cierto es que a esos tres curas los recuerdo como los de mi primera infancia, tengo que decir que yo no recuerdo haber besado el anillo nunca a ninguno de los tres, no por rebeldía (¿qué rebeldía puede uno tener con pocos años?) yo creo que era más por algún tipo de vergüenza.

Recuerdo que muchos de mis amigos incluso se cambiaban de acera para ir corriendo a besar el anillo del cura mientras que yo hacía justo lo contrario, cambiar de acera para no tener que hacerlo.

En cualquier caso, no es de estos curas de los que quiero hablar porque, entre otras cosas, apenas los recuerdo.

No, son de otros de los que quiero hablar, recuerdo que vino un cura nuevo al pueblo, el padre Arana, del que solo sé que solía quitarse la sotana para estar más cómodo y poder jugar con los chavales (mis hermanos entre ellos) al fútbol, lo que solía ocurrir en la Huerta del Rey para gran escándalo de una parte de la sociedad de la época y supongo que bocanada de aire fresco para otra.

En cualquier caso, los curas que yo recuerdo con más claridad son dos ambos, diría yo, que encuadrados en lo que se dio en llamar posteriormente «curas obreros», un movimiento que empezó alentado por el concilio Vaticano II (el de Juan XXIII) y que parecía que iba a traer aire fresco a la iglesia.

El primero de esos curas era el padre Troya. Antonio Troya, el primero que vi con alzacuellos en lugar de sotana.

Tuve la suerte de tenerlo de profesor de religión en el instituto y lo recuerdo como una magnifica persona, con los pies en el suelo, aunque tuviera el alma más arriba.

Recuerdo que una vez nos llevó a toda mi clase, creo que, de segundo de bachillerato, de excursión a la Luz, naturalmente andando.

Cuando llegamos a la ermita, fuimos directos a la Iglesia y, supongo, que estuvimos rezando, después nos dirigimos al exterior y estuvimos buena parte de la mañana jugando, no en el interior del recinto sino en el exterior, en una explanada que había junto al arroyo a la derecha de la ermita cuando la tienes delante.

Los juegos fueron, como no podían ser de otra manera, de correr hasta caer agotados, fútbol, pillar…

Cuando llegó la hora de volver al buen hombre no se le ocurrió otra cosa que decir «¡vamos a volver corriendo!»

No se a otros, pero a mí y a tres más aquello fue el remate, no recuerdo bien quienes éramos, pero yo diría que Emilio Carballo (por aquel entonces estábamos siempre juntos), un chico que se llamaba Adolfo, creo, y por último creo que Antonio Velo, aunque de este es del que estoy menos seguro.

Lo cierto es que duramos un rato corriendo, pero nuestras fuerzas no dieron de sí lo suficiente y mandando maldiciones al padre Troya y a su idea fuimos perdiendo terreno y acabamos andando, más solos que la una.

Veíamos a lo lejos como el grupo se iba distanciando sin que tuviéramos fuerzas para dar un apretón e incorporarnos al grupo.

Poco a poco los fuimos perdiendo de vista y acabamos haciendo auto stop a los coches que iban en dirección al pueblo. Afortunadamente no paró ninguno.

Cuando llegamos a la entrada del pueblo, allá por el Congo vimos la figura del padre Troya que volvía en nuestra búsqueda, al haber llegado al instituto y echarnos en falta.

La bronca fue épica, aunque no recuerdo ningún castigo, pero eso no ha impedido que recuerde aquel pasaje de mi vida con un cariño especial y una sonrisa en la boca.

Hay otra anécdota sobre el padre Troya que no se si alguien recordará, pero que creo que vale la pena que no se pierda.

Teníamos unos vecinos en casa, Manolo Gálvez y su mujer, Chana. Pues bien, el padre de Chana, un señor mayor, bajito, lo recuerdo siempre con boina y la piel oscura de los pescadores, enfermó de cáncer de garganta. Incurable.

Ella se lo comunicó al padre Troya porque pensó, supongo, que le iría bien a su padre algo de apoyo espiritual, ya que el hombre no era creyente y, también lo supongo teniendo en cuenta la época, no quería que su padre falleciera al margen de la Iglesia.

Lo cierto es que el padre Troya estuvo durante meses yendo a visitar al enfermo, ganándose su confianza y convirtiéndose en su amigo, lo que según los comentarios que oía de los mayores, no debió ser nada fácil.

Las visitas dieron paso a los paseos en común y en las escapadas a la ermita de la Luz donde el padre Troya acabó celebrando misa solo para ellos dos.

No voy a entrar a valorar la labor del padre Troya atrayendo a la Iglesia a aquel hombre que se había alejado de ella o a la que nunca había manifestado simpatía porque tendría que entrar a valorar cosas que no quiero valorar, pero no puedo dejar de poner de manifiesto la labor tremendamente humana que el padre Troya hizo con aquel hombre que por aquellos días estaba totalmente perdido.

El otro cura que recuerdo era el padre Juan, creo que Juan Cejudo, aunque no estoy seguro del apellido.

El padre Juan era más joven y llevaba gafas, no recuerdo haberlo tenido de profesor en ningún momento, pero sí lo recuerdo por su predisposición a ayudar a todo el que lo necesitara, por su simpatía y su buen trato con todo el mundo.

Se decía que las monjas le cortaban el pelo y hasta le compraban tabaco porque, aunque fumaba, casi nunca tenía dinero para tabaco, a pesar de que, según tengo entendido, trabajaba, cosa nada habitual en los curas de la época, y además supongo que recibiría una paga de la Iglesia o del estado (en aquella época era posible cualquier cosa, aunque no lo sé) pero nunca tenía dinero y es que todo lo que tenía era para los demás.

Junto con el padre Troya promocionaron y construyeron viviendas para los más necesitados del pueblo, aunque no recuerdo donde.

Para acabar diré que, en las fiestas señaladas, por ejemplo, semana santa, era costumbre que en la Iglesia se colocaran espacios preferentes para las altas autoridades del pueblo, esto es los miembros del ayuntamiento, las figuras destacadas del movimiento y los altos mandos del ejército.

En San Mateo se colocaban unos butacones, grandes y ostentosos, haciendo un semicírculo delante del altar mayor donde se colocaba a las personas más relevantes.

Detrás, pero también destacadas con respecto al común de los mortales, se colocaba a los de menor rango.

Hubo un año, en semana santa, en que el padre Troya y el padre Juan decidieron no poner ningún lugar destacado para nadie, al considerar, supongo, que todos somos iguales ante Dios, que es lo que la Iglesia ha predicado siempre.

Ese año las procesiones salieron sin música y sin soldados escoltándolas, el ejército no prestó su banda de cornetas y tambores y tampoco a los soldados, el ayuntamiento no proporcionó la banda de música, tan solo el responsable de la banda dijo que cedía los instrumentos para aquel de la banda que quisiera ir por su cuenta, de manera no oficial.

Tan solo un chaval, algo mayor que yo pero que no tendría más allá de catorce o quince años, fue detrás de las procesiones tocando un tambor. No recuerdo su nombre, pero recuerdo que vivía por la zona de la calle San Donato.

Supongo que aquello les costó, a los dos curas, como mínimo un traslado. No sé qué fue de su vida, pero espero que les haya ido bien.

Siempre critico que se pretenda juzgar el pasado con las normas sociales y morales del presente y por lo tanto tampoco voy a hacerlo yo.

No se cómo fueron los curas que he nombrado aquí y no critico la costumbre de besar el anillo o de darlo a besar, o alinearse con quién, a mi juicio actual, no debían haber hecho nunca los curas, tampoco sé si fueron buenos o malos curas, buenas o malas personas.

Tampoco se si el padre Troya y el padre Juan fueron buenos curas (no tengo demasiado claro que es eso), sí sé que fueron (son espero) unas fantásticas personas que entendieron el espíritu de lo que dice el evangelio, o lo que yo entiendo que dice.

Tengo por costumbre no investigar nada para escribir esta saga de En Sepia y Blanco y Negro, son, por lo tanto, tan solo recuerdos míos lo que vierto aquí, lo que hace que pueda estar equivocado con respecto a algunos sucesos al ser recuerdos de una infancia ya lejana pero lo que sí tengo claro es que los niños se fijan y mucho en los ejemplos que tienen delante y yo, con esas dos personas, no pude tenerlo mejor.

Por ello guardo un muy grato recuerdo de ellos y espero que les haya ido en la vida tan bien como merecían.

Con ellos se acaban mis recuerdos eclesiásticos de Tarifa, pero creo que, ambos, fueron la avanzadilla de lo que, con el paso de los años, algunos tomamos como la esperanza de que la Iglesia se reformara y ocupara el lugar que debían tener en la sociedad. ¡Vana ilusión!